|

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

COMMISSIONE MORO. GRASSI SCRIVE ALLA PRESIDENTE BOLDRINI. COMMISSIONE MORO. GRASSI SCRIVE ALLA PRESIDENTE BOLDRINI.

(ANSA) - ROMA, 9 SET

"E' preoccupante e incomprensibile il rinvio dell'insediamento della Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso Moro, conseguenza del comportamento di alcuni Gruppi che non hanno ancora indicato le proprie designazioni". Lo scrive in una lettera alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, il vicepresidente dei deputati Pd Gero Grassi. "Abbiamo ventiquattro mesi di tempo per poter coordinare e sintetizzare le piu' recenti novita' e per dare impulso a nuove indagini che possano contribuire a fare verita' su questo delitto politico. Il ritardo di alcuni gruppi nel fornire le indicazioni richieste e consentire ai Presidenti di entrambe le Camere di procedere alla nomina dei componenti di questo organismo - aggiunge Grassi - e' grave perche' costituisce un' omissione istituzionale, visto che non consente l'avvio dei lavori della commissione, istituita con legge dello Stato". Il rallentamento invia al Paese un messaggio negativo: il disinteresse o, peggio, l'ostruzionismo da parte di alcuni nei confronti di questa iniziativa che invece, ha bisogno di avere un'opinione pubblica concorde e consapevole dei nostri sforzi, a tanti anni di distanza dei fatti. A fronte della legge approvata a maggio, siamo a settembre e la Commissione non ha ancora potuto avviare i propri lavori. E' oggettivamente un pessimo segnale che La prego davvero di contrastare sollecitando i gruppi politici a dare seguito alle loro responsabilita' o mettendo in atto i suoi poteri sostitutivi di designazione".

E' questo il testo della lettera spedita da Gero Grassi (deputato PD promotore della istituzione di una nuova Commissione d'Inchiesta sul caso Moro) a Laura Boldrini (Presidente della Camera) per sollecitare l'attuazione di quanto già deliberato dall'assemblea.

E voi che ne pensate? Siete favorevoli alla nuova Commissione? Perchè?

Questo ritardo a cosa è attribuibile? Ostruzionismo o scarso interesse?

In attesa dell'intervista integrale di Raffaele Fiore, ecco cosa ne pensa l'ex ispettore della Digos Enrico Rossi. Moro: Rossi(ex Digos), anche Fiore disinforma e depista? Tanti sanno nello Stato di questa vicenda, e' ora che parlino (ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Mi rivolgo a coloro che sanno, e non sono pochi, a Torino e non, e gli chiedo un atto di coraggio. Raccontate quello che sapete sulla vicenda della Honda in via Fani: dire la verita' vi rendera' piu' coraggiosi". Lo dice Enrico Rossi, l'ex funzionario della Digos di Torino che ha svelato, in una intervista all'Ansa lo scorso 23 marzo, la storia della inchiesta "interrotta" sulla presenza di una moto in via Fani il 16 marzo del 1978 e non riconducibile ai Br. "Dopo quella intervista ho subito gravi denigrazioni sia a livello personale che professionale. Politici di vari schieramenti, da destra a sinistra hanno detto che bisognava 'tapparmi la bocca' perche' ammorbavo l'aria e che il mio scopo era di intorbidire le acque in cui si dibattono reduci degli apparati di sicurezza dello Stato, in perenne conflitto tra loro. Ora ha parlato un brigatista, ne' pentito ne' dissociato come Fiore, che si trovava in via Fani la mattina del 16 marzo 1978. Rientra anche lui in un disegno occulto finalizzato a disinformare e depistare, mescolando vero e falso, per spostare l'attenzione sui servizi segreti nostrani o, piu' semplicemente, il signor nessuno, l'ex Ispettore della Rossi ha soltanto detto la verita' in merito ad un'indagine inspiegabilmente sottovalutata? ".

Sul settimanale Oggi (in edicola da giovedì 18 giugno) ha intervistato l’ex brigatista Raffaele Fiore, uno dei componenti del commando che il 16 marzo ’78 partecipò all’agguato di via Fani nel quale fu rapito il presidente della DC Aldo Moro e uccisi i 5 componenti della sua scorta.

Nell’ultimo anno le novità non sono certo mancate: la vicenda raccontata da Giovanni Ladu che nella seconda metà di aprile del ’78 sostiene di essere stato, assieme ad un gruppo di 10 militari di leva, utilizzato per servizi di sorveglianza dell’appartamento di via Montalcini, la testimonianza degli artificieri Vito Raso e Giovanni Circhetta che raccontano di essere intervenuti in via Caetani attorno alle 11 del mattino con la indiretta conferma dell’On. Claudio Signorile che ha più volte detto di aver avuto la notizia proprio verso le 11 mentre si trovava nello studio del Ministro dell’Interno Cossiga ed infine la rivelazione dell’ex ispettore di polizia Enrico Rossi che si occupò di indagare (nel 2009) della “famosa” moto Honda di via Fani e dei suoi occupanti.

In un certo senso Fiore, con le sue parole, chiude il cerchio.

Parlando di via Fani, l’ex brigatista è molto determinato “C’erano persone che non conoscevo. Che non dipendevano da noi. Che erano altri a gestire”. Parole molto forti che contrastano con quanto sempre raccontato dai pochi brigatisti che hanno, a vari livelli, parlato e permesso di ricostruire la dinamica dell’agguato del 16 marzo.

Riguardo alla moto Honda il suo pensiero è molto preciso: “Nè io nè gli altri compagni sappiamo nulla della moto, abbiamo avuto modo di parlarne e di riflettere. Non so se c'era, nè chi erano i due a bordo. Non facevano parte del commando dell'organizzazione”. Questa sembrerebbe la conferma definitiva dell’esistenza di una moto estranea al commando e del fatto che i brigatisti dopo l’azione ne avessero discusso tra loro meravigliati. E detta da uno dei partecipanti attivi di via Fani, che sparò proprio contro la FIAT 130 di Moro e che poi trasbordò materialmente il presidente sulla FIAT 131 guidata da Bruno Seghetti, potrebbe avere un peso.

Riguardo alle ingerenze esterne, Fiore aggiunge: “Non c'è stato un uso strumentale di altre forze. C'era una situazione per cui facendo qualcosa rischiavi, pur non volendo, di essere 'utile' ad altri”. Come a dire: nessuna etero-direzione e nessun infiltrato ma solo l’aver potuto fare il gioco di qualcun altro.

La conclusione di Fiore è una duplice ammissione: “Noi siamo stati costretti a quella soluzione finale […] volevamo solo il rilascio dei nostri compagni, poi abbiamo capito che non sarebbe stato facile portare avanti la battaglia. Che erano entrate troppe forze in campo”.

Attendendo di poter leggere l’intervista integrale, cerchiamo di sintetizzare gli elementi a disposizione.

Le BR rapiscono Moro e lo tengono prigioniero agendo autonomamente ma consapevoli che questa loro azione non troverà solo oppositori ma anche ‘forze’ che potrebbero aver in un primo momento lasciato fare. Andando avanti con la gestione del sequestro, i brigatisti si rendono conto che la trattativa (‘battaglia’) era più complicata del previsto, soprattutto per la discesa in campo di altre forze che, nel complesso meccanismo creatosi, agivano in maniera autonoma per perseguire il proprio obiettivo (liberazione o eliminazione del prigioniero). Alla fine, deve aver evidentemente avuto la meglio una (o più) delle forze che si mossero per assicurarsi la conclusione cruenta del sequestro.

E’ questo che, almeno io, leggo nelle parole di Raffaele Fiore che potrebbero essere un elemento nuovo a supporto di un pensiero che ormai sostengo da tempo. In questa storia le BR hanno raccontato la loro parte (con delle omissioni “accomodanti”), ma hanno sempre rifiutato di parlare di ciò che non li riguardava.

Dell’altra metà del cielo, quella che riguarda il comportamento dello Stato e dei suoi apparati, si sa solo che le Istituzioni si arroccarono dietro una fermezza politica alla quale non corrispose un’efficienza investigativa. Ma forse è venuto il momento di iniziarla a raccontare quest’altra metà.

Potrà essere una Commissione Parlamentare a farlo?

Staremo a vedere.

A distanza di 36 anni dai fatti, e nonostante processi, Commissioni Parlamentari, perizie e analisi di ogni genere ritenevo che il mistero sulla fantomatica presenza di un superkiller in via Fani la mattina del 16 marzo ’78 fosse chiarito e archiviato. A distanza di 36 anni dai fatti, e nonostante processi, Commissioni Parlamentari, perizie e analisi di ogni genere ritenevo che il mistero sulla fantomatica presenza di un superkiller in via Fani la mattina del 16 marzo ’78 fosse chiarito e archiviato.

E’ vero che sulla recente saggistica la questione è ancora riportata in quasi tutte le nuove pubblicazioni, ma che se ne potesse fare ancora un titolone francamente non lo ritenevo più possibile.

Ma così non è, purtroppo.

In breve.

Sin dai primi anni successivi all’agguato, quando si diffusero le prime perizie e si ebbe accesso alle testimonianze di chi assistette al rapimento dell’On. Moro, fu ipotizzata la presenza di un killer molto preparato che avrebbe fatto quasi tutto il lavoro militare da solo. Con la conseguenza logica che non si potesse trattare di uno dei brigatisti noti in quanto quell’abilità richiedeva uno specifico addestramento ed un allenamento continuo.

Da quali elementi nasce questa ricostruzione? Sostanzialmente da due tasselli che sono stati erroneamente assemblati:

- un testimone che avrebbe visto uno degli aggressori sparare con molta padronanza e precisione

- la presenza sul luogo dell’eccidio di 49 bossoli attribuibili ad una sola arma su un totale di 91 esplosi da parte dei brigatisti

Il testimone

Si chiama Pietro Lalli, si definì esperto di armi e raccontò di aver visto uno degli assalitori, posizionato in corrispondenza della FIAT 130 dove viaggiava Moro, sparare due raffiche: una prima più corta ed indirizzata verso la 130 l’altra, più lunga, verso l’Alfetta di scorta

Assistetti allo sparo di due raffiche complete. La prima un po’ più corta della seconda a distanza ravvicinata rispetto al bersaglio che era una 130 blu. La seconda raffica, più lunga, fu estesa anche all’Alfetta chiara che seguiva la 130 e fu consentita da uno sbalzo all’indietro dello sparatore che in tal modo allargò il raggio d’azione e quindi di tiro. Quello che mi colpì in maniera impressionante fu la estrema padronanza di detto sparatore nell’uso preciso e determinato dell’arma. Esprimo un giudizio ma doveva essere uno particolarmente addestrato. Sparava avendo la mano sinistra poggiata sulla canna dell’arma [con il che deduco doveva trattarsi di un mitra non munito di flangi fiamma] e con la destra, imbracciato il mitra, tirava con calma e determinazione convinto di quello che faceva.

Questa è l’esatta posizione dalla quale il test Pietro Lalli assistette alla scena. Poco meno di 120 metri. L’auto rossa che si intravede in mezzo alla carreggiata non ha ancora raggiunto lo stop dove era fermo Alessandro Marini che era a ridosso della scena e che non ha mai notato quanto descritto da Lalli.

La distanza dalla quale il testimone vide la scena è di circa 120 metri su una strada in salita: la visuale non era sicuramente ideale né paragonabile a quella di un altro testimone importante, Alessandro Marini, che era fermo con il suo motorino proprio allo stop a pochi metri dal massacro. Lalli vide un killer che sparava verso la 130, poi se ne allontanò leggermente per riprendere a sparare. In un’altra deposizione aggiunse il particolare che nel fare questo balzo all’indietro il killer perse il berretto. Se ci atteniamo a quanto

accertato in sede processuale, il testimone vide esattamente ciò che fece Valerio Morucci nel corso dell’azione, che lo stesso ha più volte raccontato: dopo aver esploso una prima raffica, il mitra si inceppò, e fu costretto ad allontanarsi leggermente dalla sua posizione per non ostacolare i compagni nel tentativo di sbloccarlo. Pochi secondi dopo Morucci riprese a sparare, ma sempre sulla FIAT 130, non sull’Alfetta.

I bossoli

La prima perizia fu effettuata a ridosso dell’eccidio e in molti punti i periti furono “possibilistici” perché non potettero fare delle valutazioni balistiche oggettive. Ad esempio, proprio in relazione ai bossoli recuperati sul terreno, precisarono che la loro posizione potesse essere stata involontariamente spostata dai tanti curiosi che si riversarono sul luogo prima dei transennamenti e che avrebbero potuto anche sottrarre qualcosa a titolo di souvenir.

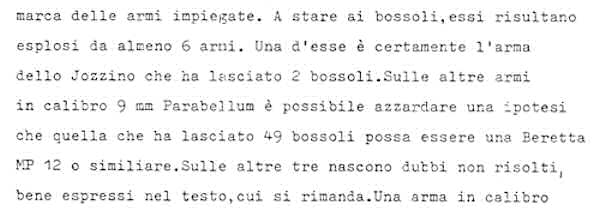

La cosa importantissima da sottolineare è che tale perizia fu effettuata senza che i periti avessero la possibilità di confrontare i reperti con delle armi ma potendo solo effettuare delle ipotesi. E da queste loro ipotesi essi stabiliscono che in via Fani quella mattina spararono 5 armi brigatiste, su almeno 3 delle quali i periti hanno “dubbi non risolti”:

Come si nota dall’originale della perizia, l’arma incriminata di aver sparato 49 colpi sarebbe una Beretta MP12 la qual cosa fu successivamente smentita.

La seconda perizia fu condotta nel 1993 dagli ingegneri Domenico Salza e Pietro Benedetti e si rese necessaria in quanto fu rinvenuto nel bagagliaio dell’Alfetta un proiettile “9 corto” non compatibile con le armi ipotizzate nella prima perizia. Questo fece sospettare la presenza di una nuova arma e vi fu quindi la necessità di nuove indagini di approfondimento. La differenza fondamentale fu che Salza e Benedetti potettero lavorare avendo la disponibilità di molte armi sequestrate nei covi o in occasione degli arresti (ad

esempio, la Smith & Wesson fu sequestrata a Prospero Gallinari al momento del suo arresto).

L’analisi comparativa dei proiettili con le armi sequestrate permise di sdoppiare quei 49 colpi che furono infatti ripartiti tra due mitra FNA 43. La perizia escluse anche la presenza di una settima arma perché si stabilì che il proiettile “9 corto” fu esploso da una delle armi sequestrate, erroneamente caricata, e di cui lo sparo ne causò l’inceppamento.

Un’altra cosa importante che si legge nelle perizie è che sia nei corpi dei componenti la scorta, sia nelle auto, sia in prossimità di esse sono stati repertati proiettili relativi ad armi diverse. E questo vuol dire una sola cosa: che non esiste un’unica arma che abbia sparato su entrambe le auto. Come, invece, appare scontato dal racconto di Pietro Lalli.

Per l’FNA 43, in particolare, la situazione è la seguente:

- l’FNA 43 sequestrato esplose colpi contro Leonardi e probabilmente Ricci in quanto furono trovati 4 proiettili nel cadavere del primo e 5 proiettili più tre frammenti nella FIAT 130. Ricci fu colpito da 8 proiettili che però ne attraversarono il corpo

- l’FNA 43 non sequestrato, invece, esplose almeno 7 colpi contro l’agente Iozzino mentre nell’Alfetta furono trovati altri 2 proiettili (uno nel bagagliaio ed uno nell’abitacolo) e sul piano stradale, accanto ad essa, altri due proiettili.

La misteriosa arma non sequestrata che viene ancora indicata come quella che esplose i 49 colpi, non sparò nemmeno da dove Pietro Lalli avrebbe visto il killer particolarmente esperto, ma da tutt’altra parte: in prossimità del “cancelletto superiore” nei pressi della Mini Cooper verde parcheggiata qualche metro prima di dove erano posti gli avieri. I suoi colpi furono indirizzati unicamente verso Iozzino e l’Alfetta di scorta.

Cosa dice l’esperto

Della dinamica dell’agguato di via Fani e di questo presunto mistero, ho parlato molte volte con l’Ing. Benedetti (l’Ing. Salza morì pochi anni dopo la perizia). E fu lui, nel lontano 2003, a dirsi stupito che se ne parlasse ancora in quanto la cosa era stata ampiamente chiarita. Aggiunse che, poiché a 91 bossoli corrispondevano solo 68 proiettili e poiché i proiettili di un’arma automatica a canna lunga viaggiano a 170 m/s (oltre 600 Km/h) anche dopo essere stati deviati, molti andarono dispersi finendo chissà dove. Un’imperizia da parte degli aggressori, la cui mira poteva essere definita non certamente “infallibile”.

Cosa fece si che l’attacco andasse a buon fine se gli sparatori non erano addestrati a dovere?

Secondo Pietro Benedetti furono tre i fattori che ne resero possibile la riuscita: in primo luogo la sorpresa, in secondo luogo la distanza molto ravvicinata (3-4 metri, non di più) ed, infine, l’utilizzo di armi lunghe ed automatiche che rendono molto più semplice colpire il bersaglio da quelle distanze. E, nonostante ciò, il 25% dei proiettili furono sparati “a casaccio”.

E’ da poche ore uscita una notizia che non può certo passare inosservata: un funzionario di Polizia in pensione racconta la sua inchiesta, partita nel 2009 a seguito di una lettera anonima, che porta direttamente in via Fani, alla mattina del 16 marzo 1978 e ad uno dei “misteri” di quell’agguato: la moto Honda. L’ha pubblicata l’ANSA e l’ha curata, come è ovvio per questo tipo di argomenti, il giornalista Paolo Cucchiarelli (autore assieme al sottoscritto dell’inchiesta degli orari del ritrovamento del cadavere di Moro in via Caetani, pubblicata nel giugno del 2013). E’ da poche ore uscita una notizia che non può certo passare inosservata: un funzionario di Polizia in pensione racconta la sua inchiesta, partita nel 2009 a seguito di una lettera anonima, che porta direttamente in via Fani, alla mattina del 16 marzo 1978 e ad uno dei “misteri” di quell’agguato: la moto Honda. L’ha pubblicata l’ANSA e l’ha curata, come è ovvio per questo tipo di argomenti, il giornalista Paolo Cucchiarelli (autore assieme al sottoscritto dell’inchiesta degli orari del ritrovamento del cadavere di Moro in via Caetani, pubblicata nel giugno del 2013).

Una moto Honda fu vista da diversi testimoni quella mattina, sia prima che subito dopo l’assalto dei brigatisti che però hanno sempre negato ogni responsabilità in merito. L’intervista riporterà in auge un vecchio refrain che collega la presenza della moto Honda con un presunto superkiller estraneo alle BR proprio la motocicletta avrebbe portato via dalla scena dell’agguato ad Aldo Moro. Ho più volte dimostrato che non ci fu nessun superkiller super addestrato e quindi non tornerò su parole già scritte soprattutto in “Vuoto a perdere”.

Voglio però sottolineare un altro elemento sempre trascurato che lega la moto Honda al c.d. “cancelletto superiore” e che rappresenta il vero, grosso “vuoto” di quella mattina.

Procediamo con ordine.

Non esiste un’arma che sparò 49 colpi in quanto questa ipotesi fu avanzata dai periti nel corso della prima perizia, allorquando le armi dei brigatisti non erano ancora state sequestrate ed era, di conseguenza, impossibile fare riscontri precisi. Nel 1994 una nuova perizia, fatta ad armi sequestrate, consentì di individuare con esattezza 5 delle 6 armi che spararono in via Fani. Ne restò fuori una sesta che sparò dall’alto della scena esclusivamente contro l’agente Iozzino che fu l’unico a riuscire a tentare una minima reazione uscendo dall’alfetta di scorta e riuscendo ad esplodere appena due colpi contro gli avventori.

Da chi fu freddato Raffaele Iozzino? La perizia dice che fu colpito da 17 colpi provenienti tutti dal lato sinistro del corpo e, quindi, da uno sparatore posizionato all’altezza delle auto in sosta sul alto opposto. Chi c’era in quella posizione? Secondo la ricostruzione ufficiale, nessuno.

A presidiare la parte alta della zona dell’agguato c’erano Alessio Casimirri e Alvaro Lojacono, due irregolari della colonna romana che non hanno scontato nemmeno un giorno di carcere in Italia: il primo vive tranquillamente in Nicaragua da oltre trent’anni, il secondo (acquisita la cittadinanza svizzera per via della madre) ha scontato 11 anni di carcere in Svizzera per l’omicidio Tartaglione. Il paese elvetico non ha mai concesso l’estradizione e dopo essere uscito dal carcere Loiacono si è rifugiato in Francia.

Tre testimoni hanno visto qualcosa di diverso proprio in quel preciso posto. Il primo, Paolo Pistolesi, figlio dell’edicolante che aveva il suo chioschetto dei giornali a pochi metri di distanza, vide un uomo non in divisa ma con un sottocasco da motociclista che impugnava un mitra e che gli intimò per ben due volte di allontanarsi, la seconda volta puntandogli contro l’arma. Al che il giovane si buttò dietro un’auto in sosta e non vide più nulla. Dal loro balcone, i coniugi Tullio Moscardi e Maria Iannacone erano in grado di vedere solo un pezzo dell’area della strada sottostante dove si stava consumando l’agguato. E notarono un uomo con un qualcosa di lana in testa (uno zuccotto o un passamontagna non calato sul viso) con un mitra in mano che sbucato da dietro delle auto in sosta sul marciapiede sotto la loro visuale esplose due raffiche verso il centro della strada.

A questi testimoni diretti possiamo aggiungere il testimone principale di quella mattina, quell’ing. Alessandro Marini che assistette all’assalto da pochissimi metri e, soprattutto, fu forse l’unico a poter guardare tutta la scena dall’inizio alla fine. Ed egli racconta che ad un certo punto vide uscire dall’alfetta di scorta un poliziotto che reagì contro gli assalitori ma fu freddato da altri due individui, improvvisamente sbucati fra le autovetture in sosta poco oltre i quattro avieri.

Appare quindi assodato che Iozzino sia stato ucciso da un assalitore non in divisa e con un copricapo che non gli occultava completamente il viso (uno zuccotto di lana, un sottocasco di un motociclista, un passamontagna non calato).

Ma di questo killer, nella ricostruzione giudiziaria si perdono le tracce. Eppure bastava mettere insieme queste testimonianze per aprire un problema non secondario nella dinamica dell’agguato.

Con che arma ha sparato? Nei pressi delle auto posteggiate sul lato destro della strada sono stati rinvenuti due mucchietti di bossoli, calibro 9, che coincidono con i proiettili estratti dal corpo di Iozzino e dentro l’alfetta. Purtroppo, però, di questa ventina di colpi non è stato possibile risalire all’arma che li ha esplosi in quanto le rigature sui proiettili erano caratteristici di una canna molto usurata oppure manomessa per rendere difficile (o impossibile) riconoscerne la firma. Arma che, manco a dirlo, è l’unica tra quelle che hanno sparato in via Fani a non essere stata mai sequestrata.

Ed è la seconda cosa collegata al “cancelletto superiore” che sparisce.

E’ molto probabile che quell’aggressore fosse l’unico con un copricapo diverso da un berretto militare che fu notato dagli altri testimoni: nessun altro, infatti, ha accennato a brigatisti semi-mascherati. E sulla moto Honda l’ing. Marini notò proprio un uomo armato che aveva un passamontagna (nel luglio del ’79 parlò di un probabile zuccotto di lana in testa).

Ricapitoliamo. Un killer non in divisa che spunta da auto in sosta poste ben al di la della zona occupata dagli “avieri” che avrebbero sterminato la scorta di Moro e che, con tempestività, uccide l’unico agente che era riuscito a tentare una reazione. Come se fosse li per controllare e intervenire solo in caso di necessità. Che spara con l’unica arma mai rinvenuta e della quale è impossibile riconoscerne la natura. Che (probabilmente) sale su una moto Honda che non è presente nelle ricostruzioni giudiziarie dove è stata presa per vera la dinamica che fornisce Valerio Morucci (con tanto di posizioni e, in un secondo momento, nomi e cognomi) che, però, nega categoricamente sia la presenza della moto come mezzo a disposizione delle BR sia la possibilità che a sparare possa essere stato anche altro brigatista che non fosse tra i quattro avieri.

Che fossero in molti ad aver saputo in anticipo dell’azione brigatista è cosa piuttosto evidente. Che qualcuno sia andato sul luogo per rendersi conto di persona, occultare indizi, carpire informazioni preziose, s’era capito date le troppe presenze inspiegabili sul luogo solo un attimo dopo la fuga dei brigatisti.

Adesso un ex funzionario di Polizia afferma che su quella moto ci sarebbero stati due 007 con il compito di proteggere lo svolgersi dell’agguato brigatista.

Poiché per quanto detto poche righe fa, uno degli occupanti della moto Honda fu colui che certamente uccise Raffaele Iozzino, emerge un quadro allucinante, al quale non voglio neanche pensare. L’agente dei servizi divorato dal cancro nel 2009 avrebbe materialmente sparato contro un suo collega.

Follia? Dietrologia? Non so, non è mio compito spingermi oltre. Non ne ho gli strumenti e non voglio imbarcarmi in ipotesi personali.

Mi attengo ai fatti. E questi dicono inequivocabilmente che chi ha crivellato di colpi Raffaele Iozzino è salito sulla moto Honda che Giovanni Intrevado, un poliziotto non in servizio che si trovava per caso sul luogo, si vide passare accanto con molta calma, a sparatoria conclusa e auto dei brigatisti andate già via.

Speriamo che adesso questo nuovo pezzo possa venire adeguatamente esaminato dagli inquirenti che stanno lavorando nuovamente sul caso Moro e che possa portare ad un risultato netto: si o no.

Quando dico che le parti di verità mancanti vanno ricercate più nella parte del cielo che riguarda i comportamenti di c.d. uomini dello Stato che delle Brigate Rosse, forse non ho tutti i torti.

E c’è chi continua a depistare fomentando improbabili ricerche negli archivi dell’est europeo.

"Tutto è partito da una lettera anonima scritta dall'uomo che era sul sellino posteriore dell'Honda in via Fani quando fu rapito Moro. Diede riscontri per arrivare all'altro. Dovevano proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano dal colonnello del Sismi che era lì". Enrico Rossi, ispettore di polizia in pensione, racconta all'ANSA la sua inchiesta.

L'ispettore racconta che tutta l'inchiesta è nata da una lettera anonima inviata nell'ottobre 2009 a un quotidiano. Questo il testo:

"Quando riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontralo ultimamente...".

L'anonimo fornì anche concreti elementi per rintracciare il guidatore della Honda. "Tanto io posso dire, sta a voi decidere se saperne di più". Il quotidiano all'epoca passò alla questura la lettera per i dovuti riscontri. A Rossi, che ha sempre lavorato nell'antiterrorismo, la lettera arriva sul tavolo nel febbraio 2011 "in modo casuale: non è protocollata e non sono stati fatti accertamenti, ma ci vuole poco a identificare il presunto guidatore della Honda di via Fani". Sarebbe lui l'uomo che secondo uno dei testimoni più accreditati di via Fani - l'ingegner Marini - assomigliava nella fisionomia del volto ad Eduardo De Filippo. L'altro, il presunto autore della lettera, era dietro, con un sottocasco scuro sul volto, armato con una piccola mitraglietta. Sparò ad altezza d'uomo verso l'ingegner Marini che stava "entrando" con il suo motorino sulla scena dell'azione.

"Chiedo di andare avanti negli accertamenti - aggiunge Rossi - chiedo gli elenchi di Gladio, ufficiali e non, ma la "pratica" rimane ferma per diversi tempo. Alla fine opto per un semplice accertamento amministrativo: l'uomo ha due pistole regolarmente dichiarate. Vado nella casa in cui vive con la moglie ma si è separato. Non vive più lì. Trovo una delle due pistole, una beretta, e alla fine, in cantina poggiata o vicino ad una copia cellofanata della edizione straordinaria de La Repubblica del 16 marzo con il titolo 'Moro rapito dalle Brigate Rosse', l'altra arma". E' una Drulov cecoslovacca, una pistola da specialisti a canna molto lunga che può anche essere scambiata a vista da chi non se ne intende per una piccola mitragliatrice. Rossi insiste: vuole interrogare l'uomo che ora vive in Toscana con un'altra donna ma non può farlo. "Chiedo di far periziare le due pistole ma ciò non accade". Ci sono tensioni e alla fine l'ispettore, a 56 anni, lascia. Va in pensione, convinto che si sia persa "una grande occasione perché c'era un collegamento oggettivo che doveva essere scandagliato". Poche settimane dopo una "voce amica" gli fa sapere che l'uomo della moto è morto e che le pistole sono state distrutte. Rossi attende molti mesi- dall'agosto 2012 - prima di parlare, poi decide di farlo, "per il semplice rispetto che si deve ai morti".

Oggi è il giorno in cui l’Italia (letteralmente) si fermo alle 9.05 di quel giovedi mattina del 1978.

Da allora, ogni 16 marzo, si susseguono manifestazioni, cerimonie, convegni, si allunga di una trentina di centimetri lo scaffale delle pubblicazioni dedicate al “caso Moro”. Giustamente, perché io ritengo sia una delle vicende cruciali della nostra storia, ma fu La vicenda.

Perché solo in quell’occasione l’attacco si era spinto così dentro le istituzioni. Non aveva mai raggiunto simili vette, non le raggiungerà più. E non si era preparati per nulla. Nessuno lo era. Le BR parlavano di “cuore dello Stato” ma io direi, per fare una metafora, che potesse trattarsi di un rene. Perché se uno stronca il cuore, il resto del corpo muore. Con un rene si vive lo stesso e un trapianto, nel tempo, è sempre possibile…

Ogni anno assistiamo alle solite parole chiave: misteri, verità, giustizia per le famiglie, silenzio per i brigatisti. C’è chi fa un fiume di interviste, chi si sbilancia in confronti pressoché inconsistenti. In genere le voci si levano ad invocare la parte di verità che ancora mancherebbe per far piena luce su questa ed altre tragedie del nostro vicino passato. La cosa si ripete il 9 maggio nell’ormai copia-incolla che di anno in anno si rinnova: discorsi, lacrimucce, premi per i familiari delle vittime, richieste di verità.

Salvo che poi quando si apre un barlume di speranza per acquisire qualche nuovo frammento, difficile oltretutto da sfruttare degnamente a così tanto tempo di distanza, il comportamento delle Istituzioni lascia perplessi. Come ha recentemente raccontato Pino Nicotri in un articolo di pochissimi giorni fa (>qui<).

Ma quest’anno non saranno accettati alibi. Una possibilità c’è. Ed è reale.

La prossima settimana dovrebbe essere istituita la nuova Commissione Parlamentare sul caso Moro. In molti parlano di inutilità, di sprechi, di ulteriori giochi di palazzo che poco o nulla potranno fare per aggiungere elementi non noti.

Io invece dico che una possibilità reale c’è. Perché nel 2007, nella legge n. 124 che ha riformato i servizi segreti, è stato finalmente affrontato il problema del segreto di Stato portando il periodo massimo di tempo con cui un documento può essere considerato top secret a 30 anni. Purtroppo manca il regolamento che deve regolamentare la desecretazione e quindi la legge non può essere applicata. Un leggerissimo “conflitto di interessi” mi parrebbe di intravederlo, ma che ne parlamo affà.

Ecco a cosa può servire realmente questa Commissione. Invece che andarli a cercare all’estero (come qualche senatore del PD suggerirebbe, indicando gli archivi della STASI come contenenti documenti importanti lasciando intendere bene dove si vuole andare a parare…) non sarebbe molto più semplice partire dalle nostre liste di documenti tutt’ora inaccessibili?

Ad esempio, qualcuno mi sa spiegare che ci fa una mappa di via Caetani sotto segreto di Stato? Oppure perché una lettera del dirigente del I Distretto di Polizia (quello che intervenne in la mattina del 9 maggio) al Ministro dell'Interno debba ancora essere un affare riservato?

Ecco, questo ritengo sia l’obiettivo minimo di una Commissione. Partiamo da ciò che abbiamo, poi ne riparliamo. Io non credo ai misteri in senso assoluto ma ritengo manchi un’importante fetta di verità che riguarda soprattutto il comportamento che ebbero gli uomini dello Stato e di chi utilizzò questi drammi nazionali per finalità politiche ed interessi di bottega.

Se la Commissione si farà, è questa l’opportunità che tutto il Paese ha. Dopo di che spero non si concedano più alibi a nessuno, quando nei prossimi anniversari le parole si sprecheranno e le lacrime torneranno a scorrere.

Perché di coccodrilli ne abbiamo già visti tanti.

Caso Moro: Formica, nuova tesi ininfluente, non aggiunge nullaRoma, 29 giu. (Adnkronos) - "Mi sembra molto strano. Dopo tutti questi anni dove si e' scandagliato tutto, ci sono state centinaia di inchieste, numerose commissioni, tanti processi, andare a scoprire ora, che il cadavere di Moro era stato visitato da Cossiga due ore prima dell'annuncio mi sembra una cosa ininfluente. Salvo che non si voglia dimostrare che le Br erano manovrate dal Viminale. O c'e' un'assurdita' di questo genere oppure non vedo l'interesse di questa notizia". Caso Moro: Formica, nuova tesi ininfluente, non aggiunge nullaRoma, 29 giu. (Adnkronos) - "Mi sembra molto strano. Dopo tutti questi anni dove si e' scandagliato tutto, ci sono state centinaia di inchieste, numerose commissioni, tanti processi, andare a scoprire ora, che il cadavere di Moro era stato visitato da Cossiga due ore prima dell'annuncio mi sembra una cosa ininfluente. Salvo che non si voglia dimostrare che le Br erano manovrate dal Viminale. O c'e' un'assurdita' di questo genere oppure non vedo l'interesse di questa notizia".Questa, sinceramente, me l’ero persa. Una smentita fin troppo frettolosa quella di Rino Formica, importante esponente di quel PSI che si era dato molto da fare nella seconda metà del sequestro Moro per rompere la ‘linea della fermezza’ e proporre un’iniziativa umanitaria intenta a salvare la vita di Aldo Moro. Iniziativa che di umanitario aveva ben poco, secondo un altro esponente socialista di primo piano come Gianni De Michelis, che nel giugno del 2013 in una puntata di ‘Porta a porta’ andata in onda in occasione della morte di Andreotti, rivelò che il vero fine dell’iniziativa di Craxi era di rompere il compromesso storico allontanando il PCI dall’area di governo. Sappiamo tutti come le cose andarono a finire e quale fu lo scenario politico degli anni ’80. Rino Formica non ha certamente letto l’inchiesta, perché se l’avesse fatto non gli sarebbe sfuggito un particolare non da poco: che il primo a parlare delle 11 come orario indicativo del messaggio ascoltato in diretta al Viminale relativo al ritrovamento del cadavere di Moro, fu proprio un suo collega di partito, Claudio Signorile. E gli altri protagonisti di quella mattina, non hanno fatto che confermare un qualcosa che proprio un socialista aveva tirato in ballo. Le improbabili conclusioni che tira in ballo Formica (“Salvo che non si voglia dimostrare che le Br erano manovrate dal Viminale”) sono talmente campate in aria da apparire devianti. Per la serie, se la conclusione è assurda allora lo saranno anche le ipotesi. Ma, se si vuol perseguire qualcosa e scoprirlo realmente, non si può procedere così. Si deve partire dai fatti. E il fatto fondamentale è che il numero due del PSI si trovava nell’ufficio del Ministro dell’Interno avendo ricevuto un invito che lo meravigliò molto in quanto non era solito frequentare Cossiga tanto da andare a prendere un caffè nel suo ufficio. Non fu, quindi, un semplice caffè ma una presenza pilotata in occasione di quella che sarebbe dovuta essere la fase finale di un progetto nel quale erano coinvolti gli stati generali di entrambi i partiti. E, verso le 11, la conclusione del progetto fu quella che sappiamo. Questi sono i fatti. Quali sono i problemi che si dovrebbero approfondire? Vediamoli sotto forma di domande:

-

Perché Cossiga invitò Signorile nel suo ufficio a prendere un caffè?

-

Perché, pur avendo saputo della tragica morte di Moro la notizia fu tenuta riservata all’opinione pubblica per molto tempo?

-

Se non c’era nulla di male, perché è stata sempre accreditata la versione ufficiale in cui il tutto parte dopo la telefonata di Valerio Morucci al prof. Tritto?

Una conclusione più verosimile di quella cui arriva Formica è evidente se si mettono insieme i fatti. Ed è un problema molto grosso, non tanto per le BR, ma per lo Stato. Lascio ai lettori le conclusioni di questo ragionamento, invitando tutti ad esprimerle nei commenti.

Nel 44esimo anniversario della strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, Paolo Cucchiarelli ha scritto un importante documento a commento della recente sentenza di archiviazione del filone di indagine scaturita a seguito della pubblicazione della suo libro-inchiesta "Il segreto di Piazza Fontana". La tesi di fondo dell'inchiesta di Cucchiarelli è riassumibile nella logica della doppia bomba, ossia un ordigno sostanzialmente innocuo che avrebbe dovuto esplodere a banca chiusa ed una seconda bomba, affiancata alla prima, posta invece da chi voleva il botto facendone ricadere la colpa su chi aveva posizionato il primo ordigno. Insomma, la logica delle operazioni "false flag" tipica dei servizi. Se ci mettiamo dentro che i colpevoli predeterminati sarebbero dovuti essere gli anarchici, l'operazione acquista una sua importante lettura, e cioè una risposta forte e reazionaria alla politica di apertura al centro-sinistra avviata dal '63 dall'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro. Nel testo, Paolo Cucchiarelli, analizza le motivazioni della sentenza cercando di individuarne la logica di fondo che possiamo sintetizzare in questa frase: “ L'archiviazione decisa il 30 settembre dell'ultima inchiesta aperta, che tanti spunti innovativi conteneva, è avvenuta grazie ad una metodica, scientifica <> - da un punto di vista giuridico, naturalmente - scelta di saltare tutti i fatti”. Ritengo molto importante che oggi, nella ricorrenza della strage, si vada oltre la logica della disputa ideologica: siamo quasi a mezzo secolo di distanza dagli avvenimenti di quegli anni, se ognuno cerca di difendere il proprio orticello non riusciremo mai a scrivere la nostra storia in maniera tale da poter conservare una memoria da trasmettere alle future generazioni. E la storia la si scrive sui fatti, sui documenti, magari anche visti da diversi punti di vista. Ma sempre fatti e documenti restano. > Scarica l'articolo di Paolo Cucchiarelli<

Una ammucchiata di "reduci", piuttosto anzianotti e in molti casi malmessi, si stringono attorno al feretro di Prospero Gallinari, un compagno esemplare che ha saputo essere solidale con tutti loro, senza speculare nè permettere speculazioni sulla storia collettiva. E il saluto all'ex compagno non poteva che essere accompagnato da simbolismi ben precisi: pugni chiusi e canti di lotta intonati in maniera molto approssimativa ma assolutamente spontanea.

Il tutto con grande umanità e affetto verso un compagno di tante battaglie che se ne è andato. Con spontaneità.

Il tutto, è bene sottolinearlo, accompagnato dal massimo ordine, nessun tafferuglio, tutti in fila con compostezza per salutare e ricordare Gallinari.

Poichè la Procura di competenza è quella di Bologna (cui la Procura di Reggio Emilia ha girato la segnalazione ricevuta dalla DIGOS) l'ipotesi di reato è comunque qualcosa di legato al terrorismo.

Francamente mi sembra eccessivo, considerando il luogo e le persone, considerando che tre dei quattro indagati sono Loris Tonino Paroli, Salvatore Ricciardi e Sante Notarnicola che messi insieme sfiorano i 200 anni di età.

A studiarla bene la storia delle BR, non solo quella giudiziaria ma proprio quella politica, queste manifestazioni troverebbero spazio in foto da associazione di reduci ("a macchiare di ricordi un muro") piuttosto che sottrarre prezioso tempo a Procure già stracariche di lavoro serio.

|